Gmailの受信トレイがスッキリ!ラベルとフィルタで自動整理する神ワザ

はじめに:あなたの受信トレイは「宝の山」ですか?それとも「ゴミ屋敷」ですか?

こんにちは!あなたの働き方をアップデートするITコンサルタントです。

突然ですが、あなたのGmailの受信トレイは、今どんな状態になっていますか? 上司からの重要な指示、お客様との大切なやり取り、緊急の通知…これらが一目でわかる「宝の山」でしょうか。

それとも、大量のメルマガ、どうでもいい通知、返信済みのメールなどがごちゃ混ぜになり、大事なメールがどこにあるか分からない「ゴミ屋敷」のような状態になっていませんか?

重要なメールが埋もれる… メール対応に追われる日々のストレス

「あの件のメール、どこに行ったっけ…?」 「〇〇さんからのメール、見落としてた!」 「毎日、メールを整理するだけで1時間もかかっている…」

もし、一つでも心当たりがあるなら、あなただけではありません。多くのビジネスパーソンが、日々増え続けるメールの処理に多くの時間と精神力を奪われています。重要なメールを見落とすことは、ビジネスにおいて致命的なミスにつながりかねません。この「見えないストレス」は、私たちの集中力を削ぎ、本来やるべき仕事の生産性を大きく下げてしまうのです。

この記事を読めば、メール処理が「作業」から「快感」に変わる

ご安心ください。この記事を最後まで読めば、そんなメールにまつわる悩みから解放されます。

今回ご紹介するのは、Gmailに標準で備わっている**「ラベル」と「フィルタ」**という2つの機能を使った、誰でも簡単にできる自動整理術です。一度設定してしまえば、あとはGmailがあなたの代わりに24時間365日、賢い秘書のようにメールを仕分け続けてくれます。

この記事を読み終える頃には、あなたは「メールを探す」という無駄な時間から解放され、受信トレイを開くのが楽しみにさえなるはずです。メール処理が苦痛な「作業」から、スッキリと片付いていく「快感」に変わる体験を、ぜひ味わってください。

まずは基本から!「ラベル」と「フィルタ」って何が違うの?

「ラベルやフィルタって言葉は聞いたことあるけど、実はよく分かっていない…」という方も多いでしょう。大丈夫です、とてもシンプルです。本格的な設定に入る前に、それぞれの役割をしっかり理解しておきましょう。

ラベル:メールにつける「付箋」のようなもの

「ラベル」とは、その名の通り、メールにペタッと貼る「しるし」のことです。物理的な書類を整理する時に使う、カラフルな「付箋」や「インデックスシール」をイメージしてください。

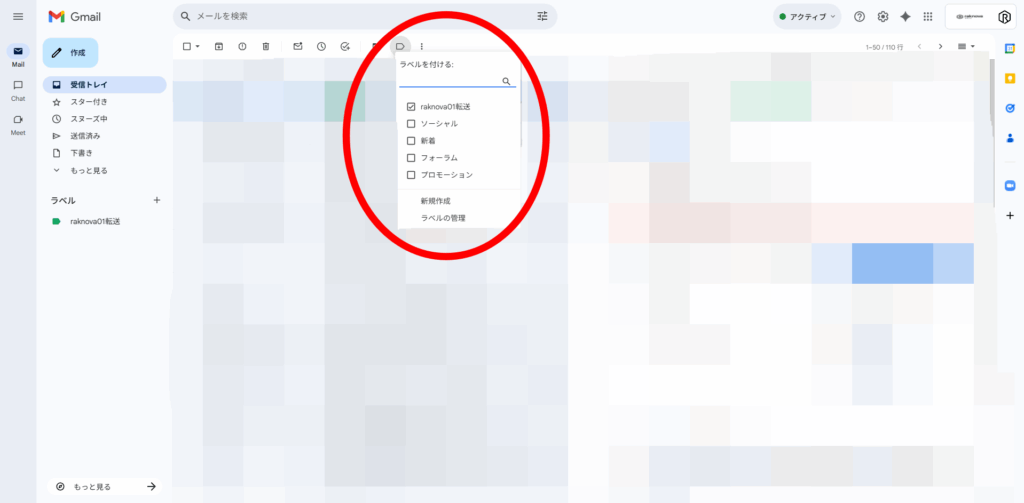

[ここに、Gmailの受信トレイでメールに手動でラベルを付けている様子のスクリーンショット]

例えば、

- 「A社プロジェクト」という青いラベル

- 「重要・要返信」という赤いラベル

- 「請求書関連」という黄色いラベル

このように、メールの種類や重要度に応じてラベルを付けておけば、受信トレイ一覧でメールの内容が一目でわかるようになります。一つのメールに複数のラベルを貼ることも可能です。まずは、この「ラベル」を使って手動でメールを分類することから始めてみましょう。

フィルタ:メールを自動で仕分ける「賢い秘書」

一方、「フィルタ」は、届いたメールが「どんなメールか」を判断し、あらかじめ決められた処理を自動で行ってくれる機能です。まさに「賢い秘書」のような存在です。

例えば、以下のような指示を出すことができます。

- 「上司の〇〇さんから届いたメールは、すべて『重要・上司』ラベルを付けて、絶対に迷惑メールにしない」

- 「『請求書』という言葉が含まれるメールは、『経理関連』ラベルを付けて、スター(重要マーク)も付ける」

- 「ニュースレターの『△△マガジン』から届いたメールは、受信トレイには表示せず、『後で読む』ラベルだけ付けておく」

このように、あなたが設定したルール(条件)に基づいて、メールの仕分けを全自動で行ってくれるのが「フィルタ」の役割です。

この2つを組み合わせるのが最強の時短術

もうお分かりですね。

- **「ラベル」**で分類のカテゴリー(付箋)を作り、

- **「フィルタ」**で「この条件のメールが来たら、あのラベルを自動で貼ってね」と指示を出す。

この2つを組み合わせることで、あなたのGmailは最強の自動整理ツールへと進化するのです。

【実践編】3ステップで完成!今日から始める自動整理術

理屈がわかったところで、早速実践してみましょう。ここでは、誰にでも共通して役立つ基本的な設定を、3つのステップで分かりやすく解説します。

Step 1: 「どんなメールを分けたいか」を決める(整理の設計図)

いきなり設定を始める前に、まずは「自分がどんなメールを、どのように整理したいのか」という設計図を考えましょう。紙やメモ帳に書き出してみるのがおすすめです。

【分類の例】

- 差出人ごと

- 例1:上司や特定の取引先からのメール(最重要)

- 例2:社内の特定の部署(経理部、人事部など)からの連絡

- 内容ごと

- 例3:特定のプロジェクト名(例:「新商品開発プロジェクト」)に関するメール

- 例4:「請求書」「領収書」「見積書」といった単語が含まれるメール

- 種類ごと

- 例5:よく読むけど、緊急ではないメルマガ

- 例6:各種Webサービスからの通知メール

まずは2〜3個の分類から始めると、無理なく続けられます。今回は**「上司(仮に鈴木部長とします)からのメール」**を自動で仕分ける設定を作ってみましょう。

Step 2: 目印となる「ラベル」を作成する

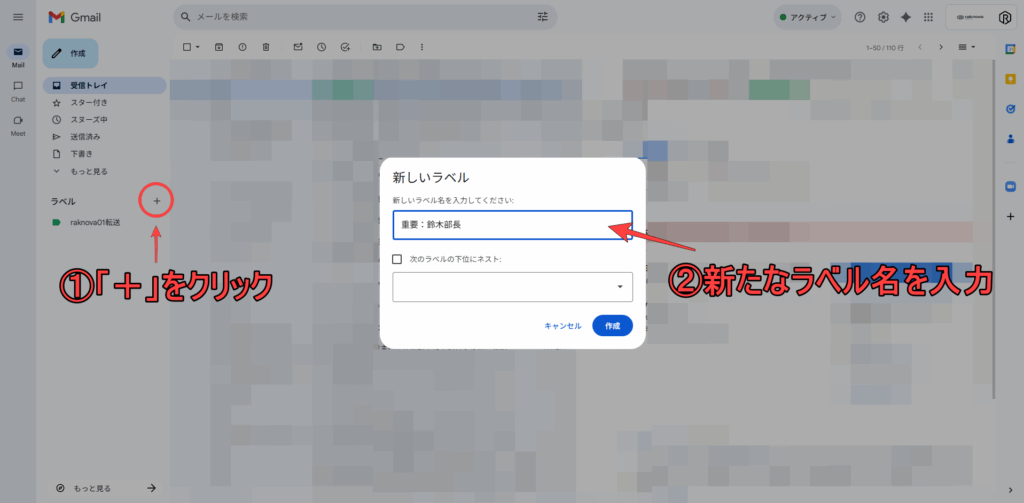

次に、Step 1で決めた分類のための「ラベル」を作成します。

1.Gmail画面の左側にあるメニューを下にスクロールし、**「新しいラベルを作成」**をクリックします。 [ここに、Gmailの左メニューから「新しいラベルを作成」をクリックしている様子のスクリーンショット]

2.「新しいラベル」というウィンドウが表示されたら、「新しいラベル名を入力してください」の欄に分かりやすい名前を入力します。今回は**「重要・鈴木部長」**としましょう。

3.**「作成」**ボタンをクリックします。

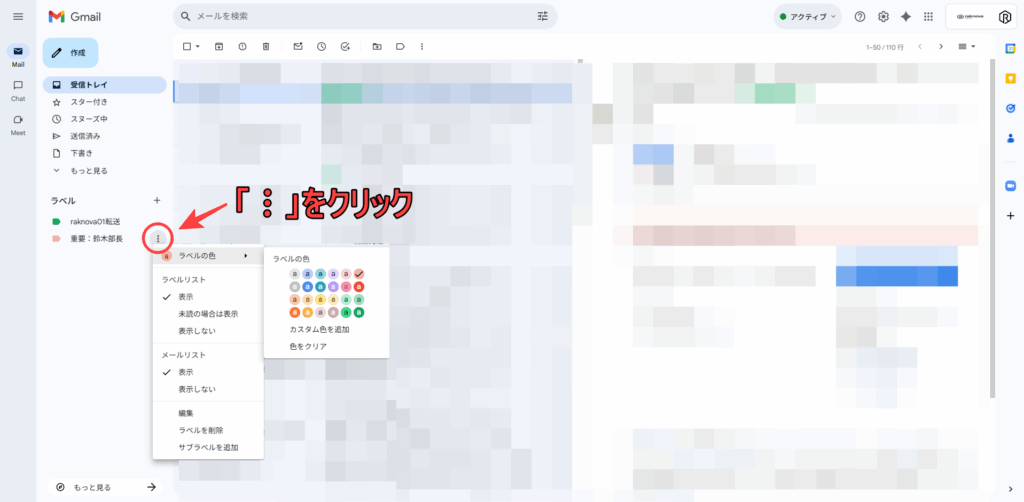

4.左側のメニューに「重要・鈴木部長」というラベルが追加されます。ラベル名の右側にある「︙」をクリックし、「ラベルの色」から目立つ色(例えば赤)を選んでおくと、さらに視認性がアップします。

[ここに、ラベルに名前を付けて、色を選択している様子のスクリーンショット]

これで、メールを仕分けるための「箱」の準備ができました。

Step 3: 条件を指定して「フィルタ」を作成する

いよいよ、この整理術のキモである「フィルタ」の作成です。

- Gmail画面の上部にある検索バーの右端にある、**設定アイコン(スライダーのようなマーク)**をクリックします。

[ここに、Gmail上部の検索バー横にある設定アイコンをクリックして、フィルタ作成画面を開く様子のスクリーンショット] - フィルタの条件を指定する画面が表示されます。ここに「どんなメールを仕分けるか」というルールを入力していきます。

- From: ここに、差出人のメールアドレスを入力します。今回は鈴木部長のメールアドレス(例:suzuki@example.com)を入力します。

[ここに、「From」にメールアドレスを入力し、「フィルタを作成」をクリックする様子のスクリーンショット]

- From: ここに、差出人のメールアドレスを入力します。今回は鈴木部長のメールアドレス(例:suzuki@example.com)を入力します。

- 入力できたら、**「フィルタを作成」**をクリックします。

- 次に、「そのメールをどう処理するか」というアクションを選択する画面に移ります。

- **「ラベルを付ける:」にチェックを入れ、隣のプルダウンメニューから、先ほど作成した「重要・鈴木部長」**を選択します。

[ここに、「ラベルを付ける」にチェックを入れ、先ほど作成したラベルを選択している様子のスクリーンショット]

- **「ラベルを付ける:」にチェックを入れ、隣のプルダウンメニューから、先ほど作成した「重要・鈴木部長」**を選択します。

- 他にも便利なオプションがたくさんあります。

- 受信トレイをスキップ(アーカイブする): 緊急性は低いけど、記録として残したいメルマガなどに便利です。チェックを入れると、新着メールとして受信トレイには表示されず、直接ラベルの付いた場所に保管されます。

- スターを付ける: 重要度をさらに強調したい場合に便利です。

- 常に重要マークを付ける: GmailのAIに「この差出人からのメールは重要だ」と学習させることができます。

- 今回は「ラベルを付ける」だけで十分です。設定が完了したら、最後に**「フィルタを作成」**ボタンをクリックします。

お疲れ様でした!これで設定は完了です。 これからは、鈴木部長からメールが届くと、自動的に「重要・鈴木部長」という赤いラベルが付いた状態で受信トレイに表示されるようになります。もう、大量のメールの中に埋もれて見落とす心配はありません。

【応用編】もっと便利に!Gmail整理の達人になるための+αテクニック

基本の設定に慣れてきたら、さらに一歩進んだテクニックで、あなたのGmailをよりパーソナルな最強ツールに進化させましょう。

テクニック1:過去のメールにも一括でフィルタを適用する

「このフィルタ、設定する前のメールにも適用したいんだけど…」 そんな時も大丈夫です。フィルタ作成の最後の手順(アクションを選択する画面)で、**「〇件の一致するスレッドにもフィルタを適用する。」**というチェックボックスがあります。 [ここに、フィルタ作成の最後の画面で「〇件の一致するスレッドにもフィルタを適用する。」にチェックを入れている様子のスクリーンショット]

ここにチェックを入れてからフィルタを作成すると、過去に受信したメールの中で条件に一致するものすべてに、同じ処理(ラベル付けなど)を一括で行うことができます。受信トレイの大掃除が、一瞬で完了する快感をぜひ味わってみてください。

テクニック2:「OR」や「-」を使って、フィルタの条件をカスタマイズする

フィルタの条件は、より複雑に設定することも可能です。

- OR検索: 複数のメールアドレスを対象にしたい場合。

From:の欄に{suzuki@example.com OR tanaka@example.com}のように入力すると、鈴木さんか田中さんのどちらかから来たメールを対象にできます。 - マイナス検索: 特定のメールを除外したい場合。

件名:の欄に日報 -(報告済み)と入力すると、「日報」という件名だけど「(報告済み)」という文字は含まないメールだけをフィルタの対象にできます。

これらの検索演算子を使いこなせると、よりきめ細やかな自動整理が実現します。

テクニック3:テンプレートや定型文のメールをフィルタで自動返信する

少し上級者向けですが、Gmailには「テンプレート(旧:定型文)」という機能があります。よく送る内容のメールを保存しておける機能です。

このテンプレート機能とフィルタを組み合わせることで、「〇〇という件名の問い合わせメールが来たら、自動で『お問い合わせありがとうございます』という一次返信テンプレートを送る」といった完全自動化も可能です。

このあたりは、[内部リンク推奨: Googleドキュメントのスマートチップ活用術に関する記事へ] のような、テキスト入力を効率化するテクニックと組み合わせると、さらに効果を発揮します。

まとめ:メールに振り回されない働き方を手に入れよう

今回は、Gmailの「ラベル」と「フィルタ」を使った自動整理術について、基本から応用までを詳しく解説しました。

【今日のポイント】

- ラベルはメールに貼る「付箋」。

- フィルタはその付箋を自動で貼ってくれる「賢い秘書」。

- まずは**「差出人」や「件名」**といった簡単な条件からフィルタを作ってみるのがおすすめ。

- 慣れてきたら過去のメールへの一括適用や、複雑な条件設定にもチャレンジしよう。

今日ご紹介したテクニックは、一度設定してしまえば、あなたが寝ている間も、休暇を楽しんでいる間も、健気に働き続けてくれます。この「自動化の仕組み」を作ることが、メールに振り回される日々から脱出し、本来の創造的な仕事に時間を使うための第一歩です。

まずはたった一つでも構いません。今日、この記事を読みながら、あなたのためのフィルタを作成してみてください。その小さな一歩が、あなたの働き方を大きく変えるきっかけになるはずです。

そして、スッキリと整理された受信トレイで生まれた時間を、ぜひ新しい学びや挑戦に使ってみてください。例えば、次はGoogleドライブの整理術を学んでみるのはいかがでしょうか?

よくある質問(FAQ)

Q1. スマートフォン(iPhone/Android)のGmailアプリでも自動整理されますか?

A1. はい、されます。フィルタの設定は、お使いのGoogleアカウント自体に保存されます。そのため、一度パソコンのブラウザ版Gmailで設定してしまえば、スマートフォンのGmailアプリでも、タブレットでも、他のパソコンでログインした場合でも、同じように自動で整理された状態でメールを見ることができます。

Q2. 間違えてフィルタを作成してしまいました。修正や削除はできますか?

A2. はい、もちろん可能です。Gmail画面右上の歯車アイコン「設定」→「すべての設定を表示」→「フィルタとブロック中のアドレス」タブの順にクリックしてください。そこに、あなたが作成したフィルタの一覧が表示されますので、該当のフィルタの右側にある「編集」または「削除」を選択して、内容を修正したり、不要なフィルタを削除したりできます。

Q3. ラベルがたくさん増えすぎて、逆に探しにくくなりませんか?

A3. 良い質問です。ラベルが増えすぎると、左側のメニューが長くなってしまい、かえって見づらくなることがあります。その場合は、ラベルの「ネスト(階層化)」がおすすめです。例えば、「プロジェクト」という親ラベルを作り、その下に「A社プロジェクト」「B社プロジェクト」といった子ラベルを作成すると、スッキリとまとめることができます。ラベル作成時に「次のラベルの下位にネスト:」というチェックボックスから設定可能です。また、あまり使わないラベルは、ラベルの設定で「非表示」にすることもできます。